常德日報記者 彭進軍 通訊員 周鵬 江海軍 文/圖

冬日暖陽下,刻木山村柑橘分揀線上躍動著金色的希望。

2024年12月16日,澧縣碼頭鋪鎮刻木山村的鄉村振興車間里,駐村第一書記、工作隊隊長馬新元與“80后”村支書朱海斌正通過互聯網平臺對接東北客商,談定交易細節。隨著最后20噸柑橘發往遼寧省盤錦市,這個新建才1個月的車間已為村集體經濟創收10萬元,并帶動周邊6個鄉鎮形成“種植、加工、銷售”一體化產業帶。

此刻,578支省、市、縣派鄉村振興工作隊,14支鄉村振興示范片指導組正穿行在沅澧大地的阡陌間。通過深化產權改革、盤活三資要素,全市2101個涉農村(社區)交出了2024年度集體經濟答卷:經營性總收入3.72億元,每村都超過5萬元,村平均收入17.7萬元,1683個村超過10萬元,22個村躋身“百萬俱樂部”。

解析振興密碼

農村集體經濟的建設和發展,極大地推動了鄉村振興戰略的實施。隨著因地制宜、盤活資產、振興車間等各類新型集體經濟模式的探索和實踐,我市鄉村振興戰略發展形成了生態溢價轉化鏈、資產運營方程式、車間經濟助推法等多套發展密碼。

在賽陽村的村道上,“90”后駐村第一書記、工作隊隊長郭佳俊手持智能終端,實時查看客人預訂臘肉的信息。這個昔日貧困村,如今通過“村社共管”模式實現集體經濟年收入50萬元。

生態溢價轉化鏈:從封閉小村到全季旅游。桃源縣沙坪鎮賽陽村位于桃源縣烏云界國家級自然保護區境內,良好的生態環境為該村跳出傳統經濟發展模式提供了新出路。在村“兩委”干部帶領下,398戶1270人走上了“靠山吃山”的鄉村旅游路子。郭佳俊認為,鄉村振興首先是產業的振興,為此,賽陽村確立了以鄉村旅游為中心,農產品加工、漁業休閑、中草藥種植、民宿開發、養殖生產、水果采摘等6個合作社為輔助的鄉村產業模式。經過數年發展,賽陽村完善了云端民宿集群、林下經濟矩陣、夏季戲水套餐等旅游產業,農業游客復購率超65%。賽陽村,“春采茶、夏戲水、秋觀星、冬賞雪”的全季旅游鏈印證著“綠水青山就是金山銀山”的轉化邏輯。

資產運營方程式:26家企業背后的服務閉環。鼎城區謝家鋪鎮施家陂村,26家企業的機器轟鳴與雞犬相聞交織成獨特的樂章。這個從2005年出租村閑置土地起步的村莊,用“全周期服務”構建特有的鄉村競爭力:企業落戶時提供“八通一平”基建包,運營階段配備專職代辦員,用工優先錄用本村村民。2024年,村集體通過土地廠房租賃獲得收入164萬元,帶動就業540人。

農歷春節前,市派駐鄉村振興示范片指導組副組長趙清林頻繁往返于村內工廠,指導各企業的安全生產工作。賽陽村屬于資源開發型發展經濟,而施家陂村則是盤活資產,以優質服務實現保值增值的典型。趙清林介紹,自20年前嘗試將村閑置土地出租給外來企業入村興辦實業開始,施家陂村以“保姆式”的高效服務逐步贏得各企業投資者信任。如今,企業的土地租用收益成為村集體經濟的收入支柱,加上其他,村年集體經濟收入在200萬元以上。施家陂村的發展模式形成了“服務換收入—收入促基建—基建引企業”良性循環機制。

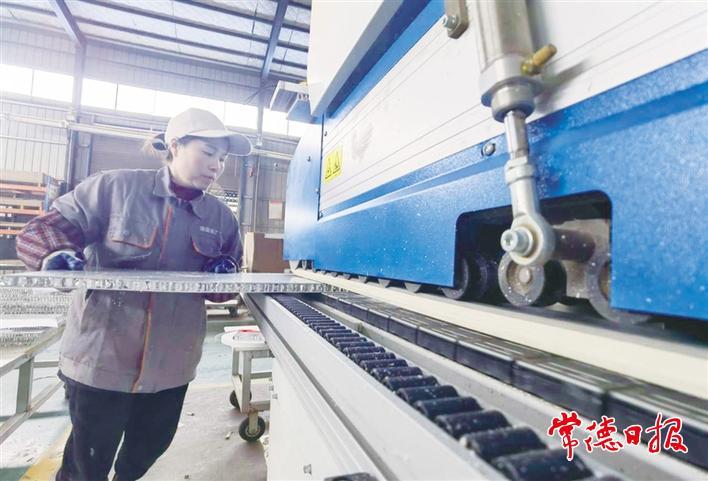

車間經濟助推法:從產業斷點到區域樞紐。每年金秋時節,澧縣碼頭鋪鎮刻木山村4000畝的山頭便一派忙碌景象。“以前運果打蠟要趕20公里夜路,現在車間就在家門口。”村民朱建國指著新建的鄉村振興車間介紹。趕路送果子就為了能排上隊,刻木山村及周邊村像朱建國一樣連晚飯都顧不上吃的村民大有人在。這個2024年11月投入運營的項目,不僅解決了本村柑橘打蠟加工難題,還輻射周邊石門、臨澧縣6個鄉鎮并形成產業集群。

我市鄉村集體經濟發展,更加凸顯市場要素的激活特色,讓集體經濟組織功能得到進一步的活躍和強化,為實現城鄉共同富裕提供了新動能和新活力。同時,農村集體經濟的發展也帶來鄉村治理效能的明顯提升,鄉村各項配套建設得到快速發展,群眾素質顯著提高。

攻堅喜憂并存

治理效能提升。津市市毛里湖鎮花橋村,片組鄰“三長制”工作穩步推進,“參加環境整治,調解矛盾糾紛……”村民響應村治理的積極性之高遠超村“兩委”預期。“村集體經濟20萬元的‘小成績’,換來95%的村民參與率。”駐村第一書記、工作隊隊長張浩瀚坦言。

在漢壽縣聶家橋鄉太子村新修的銀杏大道上,駐村第一書記、工作隊隊長楊褀鈞指著智慧路燈介紹,集體經濟的提質增效,能實實在在為群眾解決身邊難題,讓農村人居環境持續改善,數字鄉村建設不斷深化,生產生活更加便捷。

人才困局突圍。“如何盤活一山綠”,是湖南省港航水利集團有限公司駐村工作隊探索適合本地經濟發展的主攻方向。對口幫扶的石門縣羅坪鄉長梯隘村風景秀美如畫,以自然景觀為基礎、森林康養和土家文化(土家族人口占95%以上)為核心的新型集體經濟漸具雛形,形成集觀賞品嘗、寫生體驗、森林康養、民族風情于一體的新型農旅業態。“村集體經濟收入2021年只有不足10萬元,2024年雖然突破了50萬元,但我們從未放棄思考工作隊撤走之后村集體經濟發展的持續性問題。管理型人才缺失,是當前燃眉之急。”駐村第一書記、工作隊隊長范文在談到村里新的文旅項目規劃時對記者說出擔憂。

在記者調查過程中,村級“人才缺乏”是幾乎所有村支書和駐村第一書記、工作隊隊長的共識。

由于農村地區對人才的吸引力相對較弱,導致許多有能力的人都不愿留在農村,或者不愿意參與農村集體經濟的管理和經營。此外,農村集體經濟組織成員普遍文化水平較低,缺乏必要的專業知識和技能,難以適應現代農村經濟發展的需要,這都直接或間接導致農村存在“無人可用”的窘境。

臨澧縣四新崗鎮久豐村,一條條水泥路串起6000畝油茶林。每到11月,漫山遍野的油茶花如雪似錦,吸引眾多游客慕名而來。隨著油茶即將進入豐產期,如何將區位優勢與自然資源轉化為特色產業,成為村“兩委”亟待破解的課題。“我們需要既懂創意又擅運營的年輕人來當村集體經濟的‘CEO’。”駐村第一書記、工作隊隊長楊業軍無奈地說道,村“兩委”干部平均年齡51歲,數字化技能普及率不足30%,這在一定程度上制約了鄉村旅游的創新發展。

漫步在長梯隘村的彩虹游道,范文駐足談起解決人才匱乏的“兩手抓”思路:“當前集體經濟營收尚未形成虹吸效應,導致人才引進陷入‘需求迫切’與‘吸引力不足’的結構性矛盾。那么‘內生培育計劃’‘外腦引入機制’便尤為重要”,范文指著游道盡頭的村部說道,“既要留住山鄉的彩虹,更要架起人才的橋梁。”

范文所說的“內生培育計劃”是以本鎮、村為對象來源的“新農人”三年定崗培訓計劃,“外腦引入機制”則為職業經理人以效益為考核指標的聘請機制。

品牌破壁致勝。

石門縣新鋪鎮永興橋村臍橙種植500畝,種植面積不算大產品品質卻很高,可村里的農產品目前僅停留在“種、賣”初級階段,因地理因素難以乘鄉村旅游東風增加“游”的附加值,這也影響村集體經濟的有效增長。駐村第一書記、工作隊隊長陳冬生則提出了“集體經濟品牌化”概念,簡而言之就是村里加大與媒體的聯系提升各自拳頭產品知名度,夏季戲水想到桃源縣賽陽村,賞梅游園想到安鄉縣梅家洲村,秋季采橙首選石門縣永興橋村……在政府的引導和培育下打造“四季沅澧”文旅IP,“一村一品”認證體系讓它們都成為常德鄉村旅游名片。

“農村集體經濟的發展,除了內在修為的提升更要發揮互聯網優勢”,楊褀鈞最后道出了他蘊釀已久的新媒體推介想法:“鄉村體驗官”數字營銷計劃。

“人才工程、品牌戰略、數字營銷”是幾位駐村第一書記、工作隊隊長心中的破壁法寶。

制度創新引擎

當農村產權交易中心的電子大屏亮起,常德市集體資產數據實時跳動。這一始于土地確權的變革正通過制度創新打開“資源—資產—資本”的轉化通道,也標志著常德市在村集體經濟發展過程中正嘗試更為科學化、系統化、規范化的手段加以推進。

2024年12月20日,常德市農村產權交易中心揭牌儀式在農行常德江北支行舉行。該中心成立,是深化農村產權制度改革創新的積極探索,是常德市農村產權交易進入的一個全新發展階段。通過這個平臺,常德市將實現農村城鎮資源“確權、流轉、融資、監管”的“四維賦能”,讓農村產權流轉更加規范、更加高效。

常德市農村產權交易中心揭牌運營后,將充分運用互聯網、大數據技術,搭建涵蓋農村產權交易及其配套服務、金融服務、農業社會化服務等功能的農村產權綜合服務數字平臺系統,積極推動全市各級農村產權交易機構互聯互通,形成市、縣、鄉、村四級一體化的市場體系,規范農村集體產權的流轉交易,提高資產效益,保障集體和村民的合法權益,促進農業農村健康發展。

另外,我市持續開展的農村集體“三資”管理突出問題整治也取得明顯效果。整治以規范村級財務管理、規范集體經濟合同、控制和化解村級債務、強化工程項目管理等為重點,繼續深化農村集體“三資”管理突出問題。2024年,全市共清理核實集體資產126.29億元,其中經營性資產22.91億元,核實集體土地總面積2373.06萬畝。全市2101個村(社區)債務總額降了12.13億元,降幅45.68%。

有探索就會有創新,武陵區蘆荻山鄉以一種全新經濟模式“鄉聯合社”實現資產盤活、項目承接、品牌孵化的“三級跳”。

武陵區蘆荻山鄉人口32310人,農村集體土地承包確權面積48052畝,主要以水稻、油菜種植及水產養殖為主,是武陵區典型的農業大鄉。2017年,根據全面開展農村集體產權制度改革的統一部署,全鄉各村(社區)均成立了村級集體經濟組織。通過清產核資,全鄉還有鄉級集體資產約2300萬元,鄉級集體土地860畝。2022年6月,在市區兩級經管部門的支持下,該鄉依托鄉級集體資產資源,聯合各村級集體經濟組織成立了常德市第一家鄉鎮級股份經濟合作聯合社,鄉政府“三資”管理部門代表鄉政府占股51%,各村(社區)經濟合作社以其村級集體資產入股共計占股49%。鄉聯合社所產生的收益,按照《合作社章程》所確立的股份結構進行分紅,鄉本級的收益又可投入到鄉村建設。

鄉聯合社成立后承接了各個鄉村振興、農村農業、水利等部門的多個小型建設項目,共產生收益80萬元左右;同多個社會企業合作開展業務,如益常高速項目土方工程、光伏企業推廣服務等,特別是為常德國際農產品交易中心提供物業服務,解決了100多個失地農民的就業問題;與羊肚菌、靈芝茶、富硒大米、皮蛋、醬板食品等生產企業推出了“大美蘆荻山”伴手禮盒并向社會銷售,產生收益15萬元左右;同時利用工人運動領袖黃愛故鄉開發紅色旅游景點,文旅農旅結合的旅游專線目前已與我市三家旅行社簽訂意向合同。

路漫漫其修遠兮,正如市委組織部相關負責人所言:“我們要培育的不是集體經濟的曇花,而是生生不息的生態雨林。”