常德日報記者 聶曉軍 高玲

2月25日下午,春日連綿的陰雨終于暫歇。李軻結束一天的工作,匆忙回到家中。他沒來得及歇腳,便拿起相機,安上長焦鏡頭,騎上共享單車,從武陵區落路口社區出發了。他要用手中的相機,開啟一場對小巷記憶的“復刻”之旅。鏡頭之下,那些藏在市井深處的畫面即將被揭開。

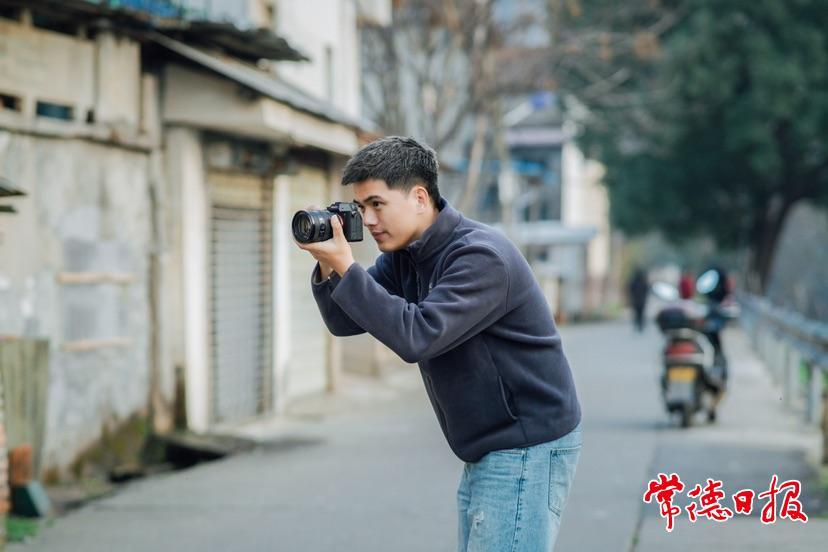

微風拂面,街道兩邊的樹木被雨水沖洗得格外干凈,李軻沿著人民路向東騎行,不時拐進路邊的小巷,車輪碾過石板路,發出“咕嚕咕嚕”的聲響。街巷里,人們行色匆匆,忙著回家做飯、趕路辦事。李軻則手持相機,穿梭在人流與車流之間,只見他左顧右盼,目光如炬,靜靜捕捉著每一個稍縱即逝的瞬間。“我在巷道里穿梭拍攝很自在,常常把自己當作一個觀察者。”李軻說。

在黃家巷狹窄的巷道里,李軻停下腳步,“咔嚓”“咔嚓”的快門聲響起,鏡頭捕捉到人們時常見到卻往往忽略的瞬間:炸串攤前,油鍋翻滾,熱氣四溢,一對母子正等待攤主翻動木簽;老式剃頭攤前,攤主熟練地為顧客修剪頭發,顧客則閉目養神,一臉享受;不遠處,幾位老人圍坐在一起下象棋,他們專注地盯著棋盤,周圍的觀棋者偶爾交頭接耳;打開的車窗里,的士司機靠在座椅上睡著了,臉上的疲憊在片刻休憩中漸漸消散……

“家中的老井、斑駁字跡的石板、古樸的木板房,都是我童年重要的記憶。那時,鄰居們常來常往,感情樸素又真摯。”李軻出生于上世紀90年代中期,他回憶起兒時的成長環境,言語中滿是眷戀。

上大學后,李軻時常在網絡上關注一些熱衷于拍攝老街巷的博主。照片里,老街巷的一磚一瓦,居民們的一舉一動,光影交錯間,讓李軻記憶深處的畫面與眼前的景象發生了奇妙的重疊。自那時起,李軻心底便種下了用鏡頭記錄生活的種子,也為他如今穿梭小巷、用相機“復刻”記憶埋下了伏筆。

掃街,是李軻的日常。市城區的黃愛巷、電力巷、老西門、新一村、水巷口等街巷,都見證過他往來奔走的身影。每當新發掘一個街巷,他便在手機地圖上輕輕一點,一顆黃色小星星隨即亮起。時間越久,星星越多,它們如同夜空中的星辰,勾勒出他的“攝影地圖”。“這眾多的拍攝地點,有的去過很多次,但每一次去都能發現不一樣的人物和場景。”

“小李,我最近用手機拍了一些照片,幫我看看怎么樣?”2021年的一天,李軻路過新五村,被在這里開電器維修店的老周喊進店里,請教攝影技術。老周的店鋪不大,里面擺滿了各類舊電器、零件及維修工具,略顯雜亂,最引人注目的是墻上掛著的黑白照片。

老周年輕時也是攝影愛好者,種種原因讓他放棄了自己的愛好。由于和李軻有共同的興趣和話題,一來二去,兩人便成為“忘年交”。老周經常給李軻“打氣”:“要堅持記錄啊,我沒辦法再像以前一樣到處拍了,但真心希望你能一直堅持下去。”這份來自老周的鼓勵,也是李軻繼續記錄街巷變遷的動力。

隨后,李軻拍攝的一組名為“活在三岔路”的街巷照片在社交媒體上走紅,吸引了3.8萬網友瀏覽。這組照片構圖簡潔明了,色彩真實自然。最后一張照片定格在夏日正午的公交站臺旁,一把明顯經過加固的舊靠背椅,椅背的一塊橫木板上用黑色簽字筆寫著“讓等公交車的人坐”,一位滿頭白發的老人坐在椅子上,望向公交車駛來的方向。

“非常感動,就立刻拍了下來,按了連拍,有好多張。”李軻說,這是至今都令他印象深刻的畫面。從此,“街巷人文”在他的拍攝主題中揮之不去。李軻對自己的攝影作品有著明確的要求:真實、質樸,要讓觀眾從照片中直接看到故事。他堅信,真正的攝影不局限于捕捉景象,更要讓讀者通過鏡頭“腦補”一些平凡又動人的美好故事。

打開李軻的社交軟件,能看到他記錄的常德街巷四季。春日,高山街兩旁粉白交織的櫻花肆意綻放,身著漢服的少女在此定格青春;夏日傍晚,暑氣逐漸消退,一對父女在巷弄里奔跑嬉戲;龍港路上,蹬著三輪車一路吆喝叫賣的小販,在金黃色的道路盡頭漸行漸遠;冬日,夕陽西下,一對老夫妻牽著手走在回家的路上……

李軻鏡頭中的街巷畫面呼應著許多讀者內心深處的情感,網友“黎黎ZHOU”留言:“讓等公交車的人坐”這一細節,充分體現了人與人之間細膩的關懷與溫情,由此可見,常德是一座處處“講究”的城市;網友“權先森”則對這些照片的藝術價值表示了濃厚興趣,詢問是否可以作為繪畫創作素材;網友“昭財進寶”則贊嘆:“總能從攝影師眼里看到不一樣的家鄉”。

隨著網友們的正面反饋不斷涌來,李軻分享人文照片的頻率也日益加快。細心觀察,他發現眾多關注自己作品的網友,不少是北京、廣州、浙江、江蘇等地的IP地址。通過留言互動,李軻得知,他們都是在外務工或求學的常德人。這些網友通過李軻的鏡頭,懷念過去的點點滴滴,同時也得以窺見家鄉如今的模樣。李軻的作品也逐漸成為網友連接過去與現在、故鄉與他鄉的橋梁。

夜色漸濃,李軻收工回家。“我留戀城市里的老街巷,不想看到它們濃妝艷抹之后的模樣。記錄,就是我現在能做的。”回顧一天的拍攝收獲,他在微博上寫下了自己的心情。